Технические условия на ППЖ: формальность или инструмент защиты агробизнеса?

Уже более двух лет агропромышленный комплекс России живет в новой реальности, заданной Федеральным законом № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства». Кажется, отрасль в целом приняла ключевой посыл: навоз и помет – это больше не отходы, а продукт – органическое удобрение. Однако практика показывает, что от понимания до реального исполнения закона пролегает дистанция. Многие сельхозтоваропроизводители, особенно среднего и малого звена, продолжают работать по старинке, откладывая на потом формализацию процессов и рискуя столкнуться с серьезными санкциями.

Камнем преткновения зачастую становится не сама технология переработки, а необходимость ее документального оформления, а именно – разработка и утверждение технических условий (ТУ), организация площадки под хранение и размещение побочных продуктов животноводства и проведение их лабораторных исследований по показателям безопасности.

Почему этот документ, предусмотренный Постановлением Правительства № 1940 от 31.10.2022 «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства», так важен и как он превращается из бюрократической обязанности в реальный инструмент защиты бизнеса, разъяснили специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

– Раньше было так: есть навоз – вывез в поле. Теперь государство смотрит на это иначе и спрашивает: «Докажите, что ваш навоз – это безопасное удобрение, а не опасный отход». Технические условия и протокол лабораторных исследований – это и есть ваши доказательства. Простые документы, где четко написано, как вы из свежего навоза делаете хорошее удобрение и как правильно его используете. Без этих документов любая проверка может признать ваш ценный ресурс «отходом», а это уже совсем другие штрафы и проблемы, – говорит главный специалист органа инспекции Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Тарас Загребельный.

Действительно, основная цель ТУ – не усложнить жизнь аграрию, а создать внутренний стандарт предприятия, который обеспечивает стабильное качество и безопасность конечного продукта.

В Технических условиях на ППЖ, согласно Постановлению № 1940 от 31.10.2022, должны быть отражены следующие ключевые пункты:

1. Переработка: непереработанные ППЖ вносить в почву запрещено. В ТУ необходимо прописать технологию переработки: компостирование, сбраживание или сепарацию. Главное – показать, что продукт обеззаражен и стабилен, а значит безопасен для земли, урожая, окружающей среды и человека. Просто опишите ваш реальный процесс. Не нужно ничего выдумывать.

2. Защита почв: не допускаются истощение и деградация земель. Необходимо указать методики расчета доз внесения ППЖ, чтобы будущее удобрение работало на плодородие, а не против него.

3. Дистанция и правила внесения. Есть и санитарные нормы. Работаем с ППЖ на расстоянии не меньше 300 м от любого жилого дома или населенного пункта. Не приближаемся к рекам, ручьям и озерам. Зимой вносим только по снегу до 20 см, и только если нет уклона, откуда все может утечь весной. Все эти условия стоит прописать в ТУ, чтобы потом не доказывать инспекторам очевидное.

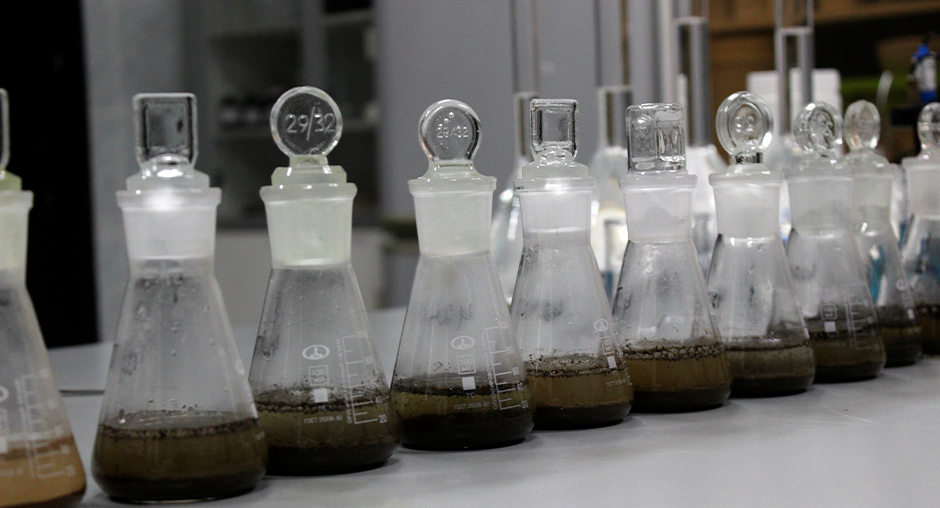

4. Как вы контролируете качество. Вы должны быть уверены, что ваше удобрение безопасно. Для этого в ТУ необходимо указать, как часто вы проверяете свой продукт. Пример: «Партия готового ППЖ проверяется в аккредитованной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» перед каждым внесением ППЖ на поля. Два раза в год сдаем пробу в лабораторию на показатели безопасности».

Аграрий может пойти двумя путями: самостоятельно разработать Технические условия, опираясь на требования закона, или доверить эту задачу специалистам. Специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» помогают хозяйствам не только оформить технические условия «под ключ», но и провести необходимые исследования побочных продуктов животноводства, как этого требует закон. Это позволяет превратить формальные требования в удобный рабочий инструмент и быть уверенными в законности сельскохозяйственной деятельности.

Такую услугу предлагают 15 филиалов ФГБУ «ЦОК АПК», работающие в разных регионах России: Алтайский, Астраханский, Волгоградский, Воронежский, Красноярский, по г. Москве и Московской области, Новороссийский, Омский, Северо-Кавказский, в Республике Татарстан, Донской, Забайкальский, в Кабардино-Балкарской Республике, Курский, Оренбургский.